La bêtise méthodique

Entretien avec Pierre Bessette

La déception

Pierre Bessette : Le film Toccata nous apprend un langage, cela fonctionne presque comme un mouvement initiatique. La matière initiale de cette initiation, c’est la déception. Je me souviens par exemple de mes déceptions d’entendre couper brutalement les musiques lors des premières projections du film. C’est d’autant plus frappant qu’en musique, on a un horizon d’attente qui fait que le son qui n’est pas encore advenu est pourtant déjà anticipé; lorsqu’il advient, il satisfait l’attente qui avait été créée par la première structure d’accords ou de notes qui précédait. Au début du film, on est confronté à une série de déceptions, de négations.

Jean Seban : Couper la résolution d'un mouvement musical, couper des passerelles et tomber directement dans le fleuve... Certains disent ne pas avoir accès à cette grammaire car de leur point de vue toutes les images et même tous les sons sont des blocs de sens imperméables : par exemple la Tour Eiffel et le halo de sens qui se pose sur elle ; ou bien le type de caractère employé pour les bancs titres « comics sans ms », cette typographie un peu dépassée, maniérée, qui remplit l’écran de son environnement préconstruit ; ainsi au lieu de voir une nouvelle grammaire s’installer : « le piège, c’est de voir » des préjugés en mouvement. Le risque est là : Céline raconte « écrire c’est mettre sa peau sur la table ». Mettre sa peau sur la table, c’est aussi accepter d’avoir l’air du contraire de ce que l’on voudrait être.

Pierre Bessette : Ainsi accepter dans un premier temps une écriture naïve, trop naïve qui traverse l’écran. Dans Toccata, les mots « oui » et « non » reviennent sans cesse, mais cela se métamorphose au cours de la projection en langage archaïque, au sens d’« arkhè » en grec, de principiel, avant un langage plus social, comme une pulsation première qui fasse vibrer tout et dont en fait dériverait un langage second qui serait celui que l’on parle et qui dissimule ce sur quoi il est édifié.

Parler de moi sans moi

Pierre Bessette : Dans « Toccata », le spectateur est très surpris de voir surgir alors que le film est déjà installé, des images d’une croisière en bateau qui ressemblent à celles d’un film de famille. Il y a un plan dont j’ai vu personnellement deux versions où l’on voit une femme à table : sur la première on lisait, écrit sur la femme, « maman », et sur une autre version, « une maman ». La question que je me pose, c’est justement ça : à quel moment cette intimité montrée est recevable ou ne l’est pas ? La force de ces films c’est qu’ils osent quelque chose d’extrêmement singulier, qui a priori semble exclure les autres : d’habitude, au cinéma, on aime beaucoup fabriquer des caractères qui soient repérables, dans lesquels un maximum de personnes puissent se reconnaître, et l’écoute se fait autour du consensus, sur le fait qu’une majorité de personnes puissent se sentir impliquée dans l’action, dans la psychologie d’un personnage, puisque tout le monde réagit à peu près de la même façon; et en même temps si tout le monde réagit de la même façon, c’est peut-être que la partie de moi qui se reconnaît dans cette action-là n’est pas la plus essentielle…

Devant tes films, on risque parfois de se crisper, de se dire « tiens, voilà quelqu’un qui nous parle de lui », et de s’arrêter à cela. D’être dans un jugement, de se dire « pourquoi ce gars-là me parle de sa mère ? ».

Peut-être faut-il accepter le long temps dont on a besoin pour vraiment déposer les armes et se laisser envahir par le film. Il est variable, pour « Toccata, je sais qu’il me faut du temps pour être pris par le film. Une fois que ça opère, il faut du temps pour accepter que quelque chose qui paraissait ne pas nous concerner nous concerne, en fait, au plus haut point, car on est semblable à cet être qui n’est semblable à personne; qui se montre dans un lieu de lui-même qui n’est pas un lieu commun ; ce qui est donné à voir, c’est au contraire une intimité, un secret : ce n’est pas un espace public

Jean Seban : Le pari serait d’être tout à la fois complètement celui qui parle de sa propre expérience et complètement celui qui parle de l’expérience de l’autre. Le chemin permanent de ces films c’est peut-être d’arriver à se retrouver dans une sorte de tétanisation de soi pour parler de l’autre, tellement soi que ça bascule sur l’autre; ainsi le narrateur regarde ses pieds, il les regarde de plus en plus près, tellement près que cela devient quelque chose de fantastique. Le fantastique devient notre part la plus vraie, la plus intime ; mais d’autre part, tellement étrange que ce n’est plus soi et que c’est aussi l’étrangeté de l’autre, quelque chose de tellement autre que, finalement, cela nous échappe à nouveau et finalement rebascule sur soi.

La tentative serait de retrouver ce point noir extrêmement dense à partir duquel toutes les histoires arrivent et repartent en permanence. Par ce mouvement vers le soi qui raconte son histoire, ces films essaient que le soi explose, qu’il soit dans une telle indécence qu’il ne soit plus lui, qu’il essaye de se réfugier dans l’autre à qui il s’adresse, et que l’autre, autrui, c’est-à-dire quelqu’un d’une certaine manière de totalement inexistant, soit pris à la gorge par cet autre qui est nous. En le prenant à la gorge il va lui faire expulser son moi et tout d’un coup ce moi va se mettre à raconter des histoires extrêmement intimes qui n’auront plus rien à voir avec ce soi mais qui sembleront discuter intimement avec lui. Les repères pour un spectateur sont en permanence affirmés puis niés par les rapports de montage, par les paradoxes qui sont affichés dans le film, et donc ce soi, ne va plus pouvoir se réfugier dans son moi, puisque ces images qui semblaient d’abord tellement lointaines, appartenant à autrui puis soudain tellement proches, se révèlent comme n’appartenant à personne et paradoxales. Ce soi va à nouveau s’ouvrir sur le monde entier et peut-être se re-projeter sur le narrateur qu’il avait maudit dans un premier temps tellement il racontait sa petite histoire. Ainsi dans l’idéal « le trajet du film » serait : après une protestation véhémente contre le narrateur qui semble tant parler de lui, puis un régal à se retrouver dans le propos du narrateur, puis une protestation contre ce régal et contre son propre narcissisme, et enfin une ouverture à quelque chose qui n’appartient ni au narrateur ni à soi-même, une sorte de puissance qui traverserait le narrateur et soi-même, une puissance qui se projetterait dans le monde. Le rêve de ces films ce serait d’être en permanence en mouvement, possesseur d’une puissance inouïe, qui ne choisirait pas entre une puissance du monde qui nous ferait voyager à notre convenance touchant parfois le narrateur comme touchant parfois nous-mêmes, investissant le moindre objet qui tout d’un coup apparaîtrait, une table qui pourtant est une table insignifiante, un tintement de cuillère ; bruit qui tout d’un coup se dresserait, s’élèverait car possesseur de cette énergie, l’énergie du monde enfin sortie de son rapport narcissique ou anecdotique.

Le secret au travail

Pierre Bessette : Dans tes films, par exemple dans la chronique « Le Travail » on ne rencontre pas l’autre dans l’élément du commun, on ne s’identifie pas. Ce n’est pas parce que j’ai quelque chose en commun avec le personnage (le fait d’être professeur par exemple), que je le comprends.

Dans « Trois chroniques », on rencontre l’autre car on se dit : il a un secret, c’est quelqu’un d’inconnaissable, et moi aussi dans le fond, dans mon fond, je suis inconnaissable, et c’est ce qui me rapproche de lui : c’est parce que je ne comprends pas très bien ce qu’il dit dans ses silences, quelle est sa raison profonde que je me dis : cette personne est comme moi ; elle a un secret et ça me bouleverse plus que de rencontrer l’autre sur le mode de la ressemblance : ah oui, celui là aussi il est prof, il sait ce que c’est, les journées longues, etc.…

Jean Seban : Tu es gêné par cette ressemblance, cette ressemblance ne te ressemble pas. La ressemblance est toujours une usurpation, car si finalement nous sommes radicalement proches les uns des autres en tant qu’hommes, le chemin de notre désir, celui de notre espoir, nous le vivons chacun comme unique. Il n’y a que les différences qui se ressemblent et gare à celui que l’on pointe comme nous ressemblant, sa figure nous bafoue à moins qu’elle ne soit l’instrument d’une flatterie qui nous nie à son tour.

Pierre Bessette : Dans la chronique « Le travail », je ne sais pas pourquoi ce mec était dans ce parc, j’ai pas vécu ça, ce mec est si ennuyeux, sentencieux et pourtant dans un second temps, justement parce que je ne l’ai pas vécu, ça me semble précieux et ça me parle de tout ce que j’ai vécu et que lui peut-être n’a pas vécu. Et puis finalement il faut que je fasse gaffe parce que ça va finir par m’arriver, ce truc dans le parc… ça m’est arrivé finalement : ça m’est arrivé, ça m’arrive, c’est mon présent, c’est pas seulement le danger de devenir comme ça ; c’était moi en fait. Comme dans la tragédie : si je tiens celui qui est responsable de tout ça je vais lui faire sa peau. Mais en fait je m’aperçois que c’est moi ! Tout le trajet du film, c’est le temps pour comprendre : « ah c’était moi ! ». Le temps du film, c’est l’aboutissement de ce trajet qui, une fois terminé, nous oblige à relire tout ce qu’on avait vu avant.

Le langage a une dimension sociale qui réunit l’expérience indescriptible qui est la mienne à l’expérience indescriptible d’autrui: par exemple, tu dis : « j’ai mal » et celui qui entend l’énoncé « j’ai mal » le rattache à d’autres choses, à son expérience propre de la douleur, et alors on passe le domaine] du commun. Le fait complètement singulier de mon vécu passe dans l’élément universel du langage. Dans ta tentative cinématographique il y a l’idée de rencontrer l’autre, non pas dans l’élément du commun, mais dans le secret, dans quelque chose qui n’est que singulier. Tu reconnais l’autre en ce que lui aussi a des expériences incommunicables comme les tienne et donc ce n’est pas une fusion, c’est un écho, c’est comme si tu faisais vibrer un truc qui mettait en écho la vibration qui est la sienne.

Jean Seban : Je me retrouve dans l’autre à travers son secret, son secret sans être le mien raconte son humanité, et donc moi-même. Cet irréductible face à toutes ces ressemblances entre les gens qui sont censés les raconter et les unir par des éléments communs a une belle valeur paradoxale ; cependant si on pose ce secret par rapport à la grande incompréhension du monde , d’un monde où personne ne se comprend et où chacun possède un secret finalement très séparateur, un secret de rupture farouche, à partir de quel moment ce secret est-il créateur d’une union et fait-il plus que raconter la position solitaire d’un homme vis-à-vis d’un autre homme, et à partir de quel moment n’est-il que séparation ?

Pierre Bessette : J’ai une réponse qui est presque musicale: quand il y a un accord, quand toutes ces vibrations vibrent de telle sorte à faire une musique.

Jean Seban : Il faut que le secret ne soit pas simplement un secret, il faut qu’il y ait une vibration. Mais que dire à celui qui te dit : ton secret ne rentre pas en vibration avec le mien, dans ton film chacune de tes images a un présupposé si grand que cela raconte pour moi une autre histoire que celle que tu voudrais raconter ?

Pierre Bessette : Cela me fait penser à ces couples qui croient danser parfaitement le rock, qui connaissent tous les mouvements, mais qui en fait ne dansent pas : ils ont simplement réussi à se conformer à une scansion, à un rythme, au lieu de laisser résonner la musique dans leur corps pour que leur singularité se fasse voir.

Jean Seban : Oui, mais je ne peux pas dire à chaque spectateur « laisse-toi aller, tu résistes avec tous tes présupposés culturels ». Je tente cette vibration commune par la différence et dans le même temps si la vibration n’opère pas, il n’y a plus rien et même plus les petites ressemblances.

Pierre Bessette : On peut repenser cela en termes de déception et de requalification. La déception n’apparaît plus comme un obstacle à la perception d’une œuvre mais comme la condition d’accès à une œuvre qui est d’abord déceptive. Le spectateur se demande si la déception est intégrée dans l’expérience de l’œuvre ou bien si elle empêche d’y avoir accès. C’est très ténu, il peut basculer de l’un à l’autre.

L’image instable

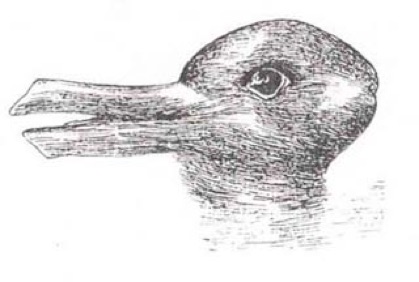

Pierre Bessette : En voyant tes films, je pense souvent à ces dessins à double lecture comme celui du lapin-canard : c’est le même donné, il y a la même trace d’encre sur le même papier et ce qui est vu peut être changé selon que l’on vise un lapin ou un canard. Dans tes films, à un moment on voit un truc, un type dont c’est l’histoire, et cette image se transforme ; par exemple dans la chronique « Le travail », nous voyons un homme derrière et tout d’un coup on voit apparaître quelque chose d’autre qui nous sidère; oups, c’était autre chose, que fait ce mec, contre cet arbre, on croit comprendre qu’il fait pipi et puis on ne sait plus et la pluie envahit la forêt tandis qu’un homme nous regarde. Et c’est ce surgissement d’autre chose qui fait le film. Le film n’est pas dans l’écran, il est dans ce moment ou l’on voit apparaître autre chose que l’image. Et paradoxalement, c’est ça le film. Tu fabriques des déceptions pour qu’au bout d’un moment on puisse convertir notre horizon d’attente, et accueillir quelque chose d’initialement décevant comme un étonnement, une épiphanie. A force de décevoir un mode d’apparition commun des objets, tu fabriques par exemple l’épiphanie d’un visage. Tout devient nouveau, comme l’usine dans ton film Danube, prélude pour deux frères et trois visages : sur une image d’usine, on entend « Tu as déjà vu ça ? ». Oui, on a déjà vu une usine, mais en même temps, placée à ce moment-là, et dans ce questionnement déplacé et émerveillé, on ne l’a jamais vue. Ce qu’il y avait avant ne fait pas que colorer ta vision mais fait apparaître quelque chose que tu n’as jamais vu et qui , pourtant était déjà là. Tu opères une conversion musicale des conditions formelles de la réceptivité d’un phénomène. Comme les formes mêmes de l’espace et du temps ont été bousculées, préparées, le spectateur accueille ce qui vient comme étant un temps musical irréductible à la simple reconnaissance. Le film sonne comme une musique attendue et qui par d’infimes décalages, finalement, surprend.

Jean Seban : Cette musique surprend car nous savons à tout moment qu’elle peut être coupée, du fait de la grammaire et des habitudes proposées par le film, qui induisent cette possibilité. On est comme face à un personnage qui va disparaître à tout moment ; ainsi, on a peur pour la musique menacée, et on a peur pour notre écoute, et donc elle nous devient extrêmement précieuse, par sa grande fragilité. Cette musique n’est pas là comme simple accompagnement, elle pose une présence par ses apparitions-disparitions intempestives comme un personnage vivant qui peut se faire bousculer à chaque instant par les autres sons et les autres images du film.

Pierre Bessette : Dans les interprétations de Bach par Gould, on entend cette possibilité d’une fin de la musique. Cette menace rend la musique mortelle et donc vivante. Ce n’est pas une musique dans le temps mais une sculpture du temps, une scansion qui relie le plein et le vide, l’instant et l’éternité. Ce n’est pas comme de l’émotion qui aurait besoin d’un certain temps pour se déployer, c’est quelque chose d’apparemment creux et qui en fait produit de l’émotion.

Jean Seban : Glenn Gould chante en même temps qu’il joue ; ainsi il détruit l’écriture précise de Bach en produisant une sorte d’accompagnement éphémère; Comment peut-il accepter cela ? En projetant ce côté éphémère et fragile sur l’interprétation des variations de Goldberg, composition mythique, gravées par Bach lui même sur des plaques de cuivre et signifiant la puissance du compositeur, il nous fait faire un aller-retour : on est en permanence dans l’anecdotique de Glenn Gould chantonnant, et dans la splendeur de sa discussion avec Bach; ce rapport incongru nous fait pénétrer dans une éternité. Nous ne somme plus dans la célébration sans vie du reconnu, ni dans le bien être vivotant de l’éphémère, mais dans une éternité rendue possible et vivante, donc problématique, par cette discussion entre l’éphémère et la loi de Bach.

Le texte comme fausse piste et vraie proposition musicale

Pierre Bessette : On a parlé d’images et de sons, mais assez vite nous avons la trace d’un texte puisqu’il y a des des inscriptions sur les images dans tous tes films, des titres seuls aussi. Il y a également des textes oraux des paroles en voix off. L’image et la musique vont peu à peu acquérir un statut équivalent : si on a un élément musical se terminant par une image, elle s’inscrira dans quelque chose qui est de l’ordre de la mélodie : la série crée une attente et cette attente pourra être remplie indifféremment par un son, une image, ou un texte écrit. Le texte écrit n’a donc pas du tout une fonction référentielle qui qualifierait l’image comme cela pourrait être le cas dans un reportage classique qui dirait par exemple : « Regardez bien ce fleuve, ce fleuve est le Danube. » Ici au contraire, on peut avoir de fausses informations qui nous guident vers une autre approche du fleuve.

Jean Seban : Oui, c’est l’essai d’une autre grammaire. Les mots deviennent nouveaux puisque qu’ils qualifient ce qu’ils ne sont pas tout en ayant malgré tout la mémoire de ce qu’ils qualifiaient. Mêler sans la hiérarchie habituelle bruit, musique, image, dialogues, écriture, temporalité, pour révéler une sensation de nulle part et recommencer un travail d’écriture. Désorienter ce qui court dans le film pour prendre de la distance avec un temps ou un lieu et tenter de donner à une histoire un nouveau départ. Un départ de début du monde.

Pierre Bessette : C’est un peu comme le rapport musical de Mallarmé à la poésie, car si vraiment les mots quittaient toute référence, cela ne fonctionnerait pas non plus. Simplement la différence qu’il fait entre le langage brut et le langage essentiel, c’est que dans son état usuel, instrumental le langage n’est que du numéraire susceptible d’être échangé tandis que le langage essentiel permet, en passant par une pure musicalité du mot, de saisir un sens au-delà de l’échange. Il faut donc faire un double deuil : d’abord celui de la référence immédiate de l’image ou du texte au monde qui permettrait de le comprendre et ensuite celui de la manifestation d'un sens; cette perte pourrait constituer un plongeon dans le non-sens, mais en fait, elle ouvre la voie à un sens de second niveau qui se déploie beaucoup plus profondément et intimement que le premier. C’est en refusant de comprendre le sens d’un premier niveau qu’on accède vraiment à un sens de second niveau ; j’appelle ça la bêtise méthodique de Jean : n’essayons pas au départ d’être intelligent puisque l’on va calquer sur le monde une fausse architecture qui sera éphémère, limitée parce que même si on est très intelligent ce sera une vision partielle ; donc accueillons le monde de manière un peu bête et entendons sa musique. Là peut-être adviendra quelque chose, comme un sens transcendant, un étonnement perpétuel…

Jean Seban : Oui, on peut penser à cette forme musicale, « la Cavatine », qui vient de cavare, creuser, creuser dans le mot, dans l’image, et à force de tourner en rond autour de l’image tout d’un coup comme lorsqu’on répète sans cesse un même mot, le mot se met à sonner différemment. Il a encore la nostalgie et la musique de ce qu’il signifiait mais il nous emmène autre part. Ainsi il y a ce va-et-vient entre les regrets de ce qu’il était et la nouveauté qu’il annonce sans pouvoir totalement la concrétiser parce que ce n’est pas un mot et l’auditeur, le spectateur est sur ce chemin-là, ce voyage-là, et ce voyage-là, c’est juste le voyage d’une énergie, d’une puissance qui va le grandir et dans lequel il ne sera plus prisonnier de la nouveauté ou bien du mot enfermé dans son sens.

Pierre Bessette : Il m’est arrivé de regarder un de tes films, dont j’avais supprimé le son pour une raison contingente – le téléphone a sonné et j’ai coupé -. Ce qui m’a troublé en revenant voir le film qui n’avait plus de son, c’est que je me suis mis à l’entendre. Cela fonctionne un petit peu comme une mélodie, si elle est coupée, on la reconstitue, on la poursuit, on la chante dans la journée. Cela introduit un rapport curieux à l’image, car d’un coup elle intervient comme autre chose que ce qu’elle est immédiatement, et c’est ce qui rend possible le fait de les revoir plusieurs fois. Je suis toujours surpris de découvrir un film nouveau, j’ ai peut-être vu plus de dix fois « Toccata », et j’ai toujours l’impression de voir un film nouveau, parce que précisément il n’est pas construit avec une promesse de tout donner ou d’achever le sens dans l’image, mais plutôt de manière musicale : il ne viendrait pas à l’idée de quelqu’un de jeter son album de Pink Floyd, « The Wall » parce que il l’a déjà écouté alors que souvent si un ami dit : « Tiens, on va voir tel film ? », l’autre répond : « Non, désolé je l’ai déjà vu ». Ainsi « Toccata », je l’ai déjà vu, mais je ne l’ai pas encore vu… je l’avais peut-être déjà vu avant de le voir ; c’est l’impression aussi de se dire : « Tiens, je connaissais ce truc là » et puis en le revoyant je me dis : « Eh bien je ne l’ai jamais vu, en fait ».

Que signifie « signer un film »

Jean Seban : Je ressens la vanité qu’il y a à faire un film, avec de belles musiques, de belles images, des beaux personnages du monde. Autant de choses qui ne m’appartiennent pas, et auxquelles dans un tremblement on essaie, — je dis « on » parce que finalement ce n’est même plus moi, — de communiquer une inflexion qui les présenterait comme on présente sur une table des fruits, dans une composition qui fait apparaître leur beauté et leur éternité.

Pierre Bessette : C’est tout à fait cela; d’ailleurs c’est depuis la première projection de « Toccata » que je me suis mis à aimer la musique classique, je n’avais peut-être pas l’oreille pour l’écouter bien que je l’ai croisée, comme si le film ouvrait à une autre manière d’entendre la musique, comme si c’était un prolongement du film. Cela peut être d’ailleurs à l’origine d’une incompréhension, car si quelqu’un est ému par le film, il pourrait se dire : « Ah, c’est bien mais c’est parce qu’il y avait de très belles musiques » ; un peu comme un metteur en scène qui aurait réussi un beau film, à qui on dirait simplement : « Ah, les acteurs sont absolument géniaux. »

Jean Seban : Mais ce n’est que justice, car si l’on croit vraiment à ce que l’on dit en proposant « finalement retrouvons la beauté du monde », si celui qui réalise croit vraiment à cette beauté (et y croire est la chance même de son travail), et bien il est normal qu’il puisse dire de la même manière, « je n’ai rien à voir avec tout cela ». D’où la difficulté de signer un film, mais évidemment il y a un piège car peut-être en refusant de signer, on risque de signer encore plus et surtout de rayer la force dérisoire mais lumineuse de l’orgueil : j’ai fait ce film et pour cela je peux me remplir d’un courant, d’un monde auquel finalement dans une grande humilité j’appartiens comme toi, toi vers qui grâce à cela je me tourne.

Pierre Bessette : Oui, c’est comme la grand-tante de ces deux frères dans « Danube » , au bout d’un moment sa référence est abolie… pour l’auteur aussi ; évidemment, quelqu’un peut résister, les images sont tellement fragiles, quelqu’un peut demander devant « Toccata » : en quoi cela peut-être intéressant qu’il me montre sa croisière en famille ? On peut voir cela, mais est-ce que l’on va se laisser destituer de ce regard là ? C’est un peu le pari à chaque fois. Il m’arrive encore de figer, mais cela fait justement partie du risque émouvant de ton cinéma, de me dire : « au fond ce n’est pas si intéressant tout cela », d’avoir un moment où l’on ne voit plus qu’une famille qui a la chance de faire une croisière par exemple, pendant que d’autres vont au travail.

Jean Seban : Oui, rien à dire sans le risque d’être un pauvre type qui raconte sa maman. As-tu la sensation à ce moment que l’on te vole ta propre famille ?

Pierre Bessette : Si c’est simplement pour regarder des images de vacances, j’irai voir un film sur ma propre famille en fait. Le film de mariage des autres, au fond, je m’en fiche, et effectivement il y a des moments de « non-entrée » dans le film, un temps qu’il faut pour ne pas juger l’image par rapport à des normes sociales, de modestie, de ne pas parler de soi… Pour qui se prend-il ce gars là ? Si on se fige dans ce regard-là, on ne voit pas le film.

Jean Seban : Le risque est de parler de soi, alors qu’il est recommandé de ne pas être encombré de ce soi plein de tout ce qui est absent de soi. De brûler les ailes de soi, ses propres ailes pour pouvoir parler d’une extériorité à soi, et peut-être de l’autre.

Pierre Bessette : Oui de soi, après tout cela est modeste, après tout dans « Danube », tu vas filmer deux frères, mais là aussi le problème se déplace, on pourrait dire finalement qu’est ce que j’en ai à faire des vacances de ces deux gars, elle est sympa leur idée de descendre le Danube, c’est original mais au fond est-ce que vraiment cela m’intéresse ? Au fond cela n’est pas très original non plus... Ils ont peut-être rien d’autre à faire, pour s’occuper. C’est un lieu commun de l’aventure qui est elle-même très aisément un lieu commun : l’ennui distillé par les petits culots des autres. Si on accueille l’image dans ces conditions, on ne voit tout simplement pas le film.

Jean Seban : Si le film était monté comme un reportage bien sûr, il y aurait cet attachement au temps et une limitation par rapport au temps, à la bonne descente du Danube, la descente respectueuse de la nature, la descente amicale, tout cela pourrait être enfermé dans ce rapport à une intention, à une morale ou à une temporalité et dans ce cas ce qui serait bon, ce serait d’arriver à restituer l’ensemble. Mais on peut craindre que l’image n’emprisonne tous ces mouvements-là, il y a une intention qui se marque… il y a forcément une intention… Ce qui serait formidable, c’est qu’à l’intérieur de la lucarne de l’image, renaisse l’intention ou plutôt l’absence d’intention générale du monde, son rayonnement général. Que toutes les pistes ressortent à travers la lucarne qui pourtant ne peut en impressionner a priori que très peu. Il y a une réduction du spectre comme dans tout enregistrement des images ou des sons du monde… ressortir avec un spectre complet sans pour autant être dans le chaos, voilà un projet d’écriture.

Le déictique :

Une grammaire créée/fabriquée par le film lui-même

pour recommencer à penser le monde

Pierre Bessette : Tu parlais du moi qui s’abolit, qui, à force de travailler sur lui, explose et rencontre autre chose, ou en tout cas permet autre chose. Dans tes films reviennent souvent les déictiques, c’est-à-dire des termes qui font référence à une situation donnée de parole : « maintenant » par exemple, ça désigne le temps de celui qui parle, ou « demain ». Ces mots sont fréquents dans tes films mais justement on ne sait plus à quoi ils font référence : au bout d’un moment, comme on a aboli au sein du film toute référence contextuelle, on ne sait plus ce que c’est que « demain ». « Demain » cela peut être la mort, ou tout simplement demain. « Demain » peut être la chose la plus triviale, comme la chose la plus métaphysique, et avec des moyens apparemment simples pour supprimer la référence, on arrive à unir la chose la plus triviale et la plus métaphysique. Dans le passage de Danube, où l’on voit apparaître quelque chose qui semble être une usine, alors qu’une voix demande : « tu as déjà vu ça ? », on se dit : « eh bien non je n’ai jamais vu, je n’ai jamais vu une usine » en fait on a tous vu une usine, parce que justement on la voit différemment puisque c’est un voyage très curieux qui prépare le regard à cette usine, et d’un coup celle-ci devient un ovni, un truc non repérable, « ça », la déixis désigne la chose que je montre, mais d’un coup les règles pour nommer la référence ont changé, ce qui en fait change le monde et le regard sur le monde ; le plus singulier dans ce travail-là, c’est de parvenir à une conversion du regard sur le monde: après avoir vu le film] , on a l’impression de marcher dans la rue et de voir des choses nouvelles, d’avoir ouvert son regard à autre chose et accueillir différemment le monde… Le « demain », qu’est-ce que c’est « demain » ? Qu’est ce que c’est « hier » ? « Maintenant », « moi », « toi » ? On ne sait plus trop…

Jean Seban : Oui, créer un arc de sensation du « maintenant » daté, prosaïque au « maintenant » qui aspire tous les « maintenant » du monde et de son histoire. Notre maintenant si circonstancié est précisément relié aux « maintenant » du début et de la fin du monde, de la même manière que notre image si encadrée par nos réseaux de convenance appelle sa décomposition, son parallèle avec celle de dieu, du chaos ou de l’infini. Le travail du film, ce serait de proposer pout toutes images et même pour toutes propositions comme celle du « maintenant » ce lien avec un extérieur qui la vide, la nie pour retrouver sa représentation fractale et totale du monde. Dire dans un film « maintenant » relève d’une vanité et pourtant cela reconnait aussi une modeste impuissance

Pierre Bessette : Le mot de « Vanité » est assez curieux, c’est à la fois ce qui est vain (j’ai gagné au loto mais je meurs deux jours après et l’on comprend que tout cela était vain), et c’est aussi l’orgueil poussé à l’extrême. Il faudrait regarder comment les deux sens se sont un jour connectés…

Jean Seban : Je pressens la différence mais pour l’instant je ne vois que le lien entre les deux : je gagne de l’argent au loto, je suis donc fier de quelque chose qui ne m’appartient pas vraiment et qui va disparaître ; de même je pense que mon visage m’appartient, mais en fait il ne m’appartient que durant une période très limitée, et en plus je le dois à mes parents, au regard que les autres posent sur moi, et à la nourriture, et à la décomposition que j’opère sur une vache que je vais manger; et ce visage que je crois être le mien] se transformera en crâne qui est lui-même une vanité puisque le crâne ne va pas durer très longtemps, donc c’est une prétention, un crâne. Dire que je ne suis qu’un crâne c’est déjà une prétention ; ainsi on pourrait peindre la vanité du crâne en montrant une poussière.

Pierre Bessette : Une vanité de second niveau

Jean Seban : Cette idée de vanité, elle est portée par la présentation d’un crâne sur les images du film, mais elle est aussi dans toutes les images : la vanité de la dramaturgie, de l’esthétisme, de faire un film, on est face à toutes ces vanités-là.

Le cinématographe

Pierre Bessette : Mais en même temps le cinéma qui refuse de te donner ce que tu attends est souvent un cinéma conceptuel ; donc très vite quand tu es désarçonné par une absence apparente de narration, tu te demandes où est l’idée. Les spectateurs cherchent l’idée, ils reconstituent le film par quelques idées qu’ils exhument, ils reconstituent le dinosaure par un fémur : ils ont trouvé un os, tiens voilà un bout d’idée, par exemple une citation de Spinoza ; Et ce qu’ils ont compris, il vont avoir la gentillesse de l’expliquer, cela devient un objet de connaissance, de partage et de pouvoir, cela leur permet de jouer avec leurs connaissances, leurs citations. Alors ils se disent « oui, j’ai bien compris tel aspect mais au fond, il y a plein de choses qui me semblent gratuites ». Evidemment, comme ils ont fabriqué un nouvel horizon d’attente qui n’est pas le premier, qui n’est pas celui en prise direct avec le plaisir immédiat, et qu’ils cherchent quel plaisir intellectuel ils pourraient trouver à la chose… Mais ça ne marche pas non plus, car les liaisons entre telle et telle image ne suivent pas un concept, il y a peu à comprendre, et ils vont être confrontés à une autre bêtise qui s’insère mal dans cette compréhension parcellaire. On retrouve ce que j’appelle la bêtise méthodique de Jean

Jean Seban : C’est au contraire par l’abandon des connaissances qu’une nouvelle jouissance est possible : si tu acceptes vraiment cet abandon (ce qui te rend totalement idiot), alors ré-émerge de la boue un étonnement créateur qui renomme un après l’autre les éléments du monde. Tout ce qui reviendra alors, absolument n’importe quoi, sera précieux, émouvant, neuf.

Pierre Bessette : Je perçois justement ce pari dès le générique. J’aime beaucoup les génériques de tes films, souvent cela commence par l’annonce de ce qui va suivre, et puis une seule notation : « un film ».

Jean Seban : Je propose de dire que cette expérience des images que je vais vous faire vivre, s’appelle « film », « cinéma », et même si ce n’est pas le nom que les autres auraient donné. J’appelle cela « cinéma », va-t-on réussir à appeler cela « cinéma » ? Au départ, le film « Danube, prélude pour trois visages » pourrait être un simple reportage sur Virgile et David, les deux frères qui ont décidé de descendre le Danube en canoë. Je les accompagne pendant une partie du voyage pour les filmer. Mais comment puis-je métamorphoser ces images (ou ce voyage), pour raconter autre chose, et porter un autre regard qui problématise cinématographiquement ce voyage ? Poser une question insoluble et qui pourtant, par sa formulation, va restituer ce voyage. Qu’est-ce que voyager, qu’est ce qu’est-ce que l’expérience du temps dans un canoë, dans un récipient vide entouré d’eau, et comment transformer en fait l’aspect un peu prosaïque de ces images en quelque chose qui puisse être du cinématographe et non de l’illustration ?

Ici, l’objet n’est pas de compacter en une trentaine de minutes un voyage qui a duré des semaines, mais de proposer par les images une expérience particulière du temps qui est celle du voyage. Il y a le temps réel de ce voyage (qui a dû prendre quelques semaines un été) ; il y a le temps de chaque journée du voyage (comment on s’organise, à quelle heure on passe une écluse) ; mais il y a aussi le temps qui est celui de la vie de Virgile et de David, de leurs grands-parents, d’une grand-tante qui sera évoquée dans un cimetière, on dilate le temps jusqu’aux générations passées. Un temps aussi qui est celui de l’histoire, on entendra la présence de rois, de reines et puis le temps du mythe, ce fleuve sur lequel peut-être passent les âmes avant d’aller à la mort, et un temps qui n’est plus du tout repéré par rapport à des dates avec, au début, l’annonce d’un morceau de Bach. On ne sait plus très bien mais il y a dans le film des dates un peu obscures ; on perd le temps pour aller, de temps à autre, vers notre temps.

Le Chaos

Pierre Bessette : Ce qui est porteur d’énergie dans tes films, c’est que cette apparente contradiction se présente dans une vibration telle, qu’elle est comme porteuse d’une continuité. Etant dans le oui et dans le non à l’intérieur de la même phrase, tu ménages à celui qui écoute un espace infini de pensée.

Jean Seban : Si ces films arrivaient à faire du cinématographe, le monde entier naîtrait en direct, nouveau et profondément ancien dans sa nécessité, dans chaque phrase, chaque séquence, avec ses questionnements et ses paradoxes. Fini le choix rusé de l’intelligence qui trie, hiérarchise, exclut, récompense; nous sommes dans le non durant la naissance du oui mais aussi avec le oui qui a la forme du non en lui. Sur la ligne de partage des eaux : chaque goutte s’en va vers une mer ou une autre ; on peut dire que c’est une forme du destin et qu’en chaque goutte il y a la mémoire de celle partie de l’autre côté. Filmer une goutte qui va vers la mer Méditerranée et voir l’Atlantique qui la pleure au fond d’elle.

Pierre Bessette : Je me souviens d’un de tes amis, Serge, qui disait à la sortie d’une projection : « les films de Jean, on les voit ou on ne les voit pas, mais on ne peut pas mal les voir. » C’est-à-dire que soit la musique a opéré, et on a pu ouvrir son regard à ce qui apparaît, soit on ne l’a pas vu du tout, mais on ne l’a pas « mal vu », on n’a rien vu, toujours comme avec les figures du lapin-canard. Quand on n’a pas encore vu le second sens possible de l’image, on ne le voit pas, on ne voit que le lapin et si on se met à voir apparaître le canard d’un coup le lapin disparaît. Des gens ne peuvent voir que le lapin, pourtant c’est le même donné sensible, ils entendent bien les mêmes sons, voient le même film au sens où il a apparemment eu la même durée, mais quelque chose sur le regard ne s’est pas fait et ils ne l’ont pas vu alors qu’un cinéma plus classique fera que les conditions d’accueil de l’image seront communes, et du coup on verra sensiblement la même image, on pourra parler du film, et le juger différemment (« j’ai plus aimé » etc.). Cette chose que l’on a vue, moi je l’ai appréciée, toi tu l’as moins appréciée mais nous avons vu la même chose. Alors qu’avec tes films, on ne voit radicalement pas la même chose, même d’une fois sur l’autre. Parce que les rythmes d’attente d’une image, la réception, sont changés par rapport à l’humeur du moment et cela requalifie la perception de l’image.

Jean Seban : Le pari si difficile de la mise en scène, c’est que, si on est dans une mobilité et une fragilité si grande, où les images signifient différemment selon l’état de réception dans lequel on est, alors comment justifier l’intérêt de cette proposition par rapport, par exemple, au simple spectacle d’une rue ? Il y a la volonté hitchcockienne d’organiser les images, de sorte que l’espace laissé au spectateur est absolument régulé, organisé et que sa découverte et son plaisir soient encadrés et directement provoqués. C’est comme notre regard qui est éduqué depuis Alberti et la Renaissance italienne selon les lois de la perspective. Si on n’organise pas cet espace, peut-on arriver à proposer quelque chose de non chaotique, sans pour autant contraindre l’espace de réception du spectateur d’une autre manière ? Comment peut-on à travers ces formes incertaines qui apparaissent et disparaissent, ces histoires-prétextes, ces pistes suscitées par une image ou un son, et vites ruinés, construire une proposition cinématographique ?

Pierre Bessette : On n’organise pas le phénomène, on organise la manière d’abolir des conditions communes de réception du phénomène. C’est une vraie maîtrise, un savoir qui grandit avec le temps, un savoir pour déstructurer les conditions habituelles de réception de l’image. Mais après ce qui apparaît fondamentalement n’est pas dans une maîtrise, on ne sait pas quel film on montre, on sait comment faire pour éviter que le film disparaisse, on apprend sans doute à voir ces dangers là, à ne pas verser dans un esthétisme facile, mais une fois que l’on a ouvert ces possibilités, ce qui est vu par l’œil n’est pas entièrement maîtrisé. Dans Danube, il y a une séquence avec une vieille dame dans une église ; elle est venue prier ou simplement s’asseoir, regarde sa montre, entourée par les flashes des touristes et le son de l’orgue, il y a ensuite un fondu où l’on voit apparaître un rond de lumière et avec le mouvement de caméra, cela s’étire, cela devient une espèce de vers ; alors on touche quelque chose comme l’abolition de toutes les références à l’avant ou à l’après, et dans ces moments le déroulement dans le temps devient quelque chose qui est pur instant, le temps s’abolit, on a tellement dilaté le temps, on a tellement ralenti le voyage qu’à la fin on revient à une forme d’instant total.

Jean Seban : il faudrait arriver à ne plus voir une vielle dame, mais une composition qui montrerait enroulé dans le son d’une toccata de Bach, dans les flashes des touristes, dans le faux marbre rainuré de gris de la cathédrale de Vienne, dans un visage caché par une chaise, le portrait d’une femme appelant sans cesse, en penchant sa tête vers une montre, le moment de sa naissance et celui de sa disparition. Bien sûr, le film en est incapable.

Faire surgir la disparition dans la présence

Pierre Bessette : En regardant le début du film Toccata, parfois, la première réaction, c’est comme lorsqu’on t’enlève une écharde, tu as mal, on essaie d’ôter toute une série d’obstacles qui t’empêchent de voir le monde, qui te cousent les yeux et te bouchent les oreilles et au moment où on la sort, ça fait mal et donc tu as une réaction hostile ; ce n’est pas du cinéma classique, cela peut sembler maniéré. Mais ce qui m’a frappé, la première fois, c’est qu’on entre dans une autre perception du temps : impossible de savoir vraiment combien de temps ça dure, car le film fonctionne par série et retour et tout ce qui serait un repère pour la mémoire est altéré ; ça dure une éternité, une vie, trois secondes, on ne sait pas. Le film n’est pas une expérience dans le temps, c’est une expérience du temps. Dans « Danube », le film résonne avec ce qu’est un voyage, il restitue le voyage non pas en une expérience dans le temps comme : « En août, on a descendu le Danube de telle date à telle date », mais comme un rapport plus profond à un temps lié à la disparition. En musique, il y a une flèche du temps, un début et une fin, et en même temps il suffit qu’il y ait des boucles, il suffit qu’il y ait des échos pour que le 3ème accord te fasse penser au premier et pour que d’un coup tu puisses abolir le temps au sein de la musique. Le film fait apparaître le voyage alors que tous les éléments mirages d’objectifs qui l’encadrent (canoë, fleuve, visages fatigués) pourraient le faire disparaître sous des images déjà inventées et ressassées.

Si un simple stylo est posé sur une table par exemple, il disparaît tellement il est présent, et puis on joue avec, on le casse, on essaie de remettre les deux bouts pour voir comment ça pourrait encore fonctionner, mais il est foutu, et alors seulement l’on comprend que c’est un stylo. Certaines choses se donnent précisément en tant qu’elles sont parties. On comprend peut-être profondément la vie dans le deuil, on comprend qu’il y avait un être en fait.

Le pari de ces films, c’est d’arriver à faire advenir dans la présence ce regard que l’on pourrait avoir dans la nostalgie, sans avoir le pathos de la nostalgie. Il y a toujours la possibilité du départ dans quelque chose qui est là, la possibilité d’une absence qui ouvre le regard.

Jean Seban: Est-il possible de la voir sans être sous cette menace de la disparition, voire simplement dans la joie de l’apparition ?

Pierre Bessette : Elle n’est plus menaçante, mais elle est plus que jamais la disparition. On lui enlève tout caractère tragique ou dramatique ; elle est là mais puisqu’elle est là, elle nous fait voir ce qu’il y a de présent comme étant tellement présent et riche.

Jean Seban: C’est une tentative pour faire surgir la disparition dans la présence. La présence pleine de l’absence qui est son autre part. Une présence-absence qui dans la vie pourrait se définir comme un moment plat délaissé par le destin, mais qui est aussi la vie réconciliée dans l’instant avec sa disparition fatale.

Pierre Bessette : S’adresser au vivant et présent comme si c’était déjà parti.

Jean Seban : En même temps, la présence sans destin et sans tragique, cela peut-il vraiment exister ? Peut-on faire le rêve d’un film qui ne passerait même plus par la puissance de l’absence ou du tragique, mais qui nous plongerait dans une béatitude provoquée par des images juste là ?

Pierre Bessette : A la fin de « L’Amitié », le film sur la disparition de ton ami Jean-Pierre Klein, on lit « au centre il est là », alors que l’inscription est sur du noir, qu’il n’y a rien, mais du coup toutes les images de ce film où il y a si peu de ce « il » sont comme re-convoquées : finalement, sans qu’on l’ait su] immédiatement, elle faisaient le portrait de cet homme. Il n’y a rien, l’autre, il ne nous vient pas de sa ressemblance avec nous et ni même lui-même, il nous vient d’un vrai rien, comme le nôtre, à partir duquel on peut tendre l’oreille.

Jean Seban: Il faut accepter que les films dont tu parles ne soient rien, finalement tout cela est perdu car le rien, ce n’est pas seulement l’absence qui nous permet de voir l’autre, c’est aussi purement rien.

D’un film à l’autre

Pierre Bessette : En voyant l'ensemble de tes films, on sent qu’il y a une évolution vers une purification. Dans « L'Amitié », il y a encore une histoire, un reportage et on va doucement vers un élément simplement musical; certes cela s'effondre à la fin de « L'Amitié » mais cet effondrement est encore l’effondrement de quelqu’un qui existait vraiment. Dans « Toccata », on lit inscrit sur le ciel « et un jour il est là », mais qui est là ? Dieu ? La personne que j’attendais, rien, le rythme musical, le cadre ? Le soleil ? Au lieu d’avoir un quelque chose à voir, on a une manière de faire apparaître quelque chose. Par ce scandale de l’absence du référent, l’image nous fait vivre un moment qui est celui que l’on vit chaque fois qu’il y a quelque chose d’important qui vient de partir, dans l’amour, le deuil, ces choses précieuses qui ne se donnent que par leur disparition. Un chose m’est donnée en tant qu’elle se retire, par exemple la bulle de savon, on tente de la saisir et elle nous échappe, on renonce, puis en baissant la main on fait un appel d’air et elle se donne au moment où l’on renonce. Dans le fait de refuser la saisie, de refuser cette saisie qui est comme un travail conceptuel, il y a un abandon qui te permet de voir les choses comme si tu produisais la clarté mais pas la compréhension, car la compréhension est liée au contexte, au fait, à la saisie : au moment où l’on ne saisit plus, on voit.

Jean Seban : C’est souvent en tournant le dos au problème, entre deux clignements d’yeux, que la bonne question nous arrive. Tout cela va et vient comme le soleil qui clignote à la vitre du wagon roulant dans une campagne vallonnée et tout d’un coup, sans passer par le concept, la prairie est là dans une lumière au-delà de l’intelligence.

Pierre Bessette : Finalement, l’évidente présence de l’image arrive par ce cheminement improbable : si tu dis blanc tu as encore le mot noir, une négation reste dans ta proposition, mais quand tu es passé par un cheminement, tu n’as plus cette extériorité, tu as quelque chose qui ne peut plus être contesté. Ce n’est pas simplement que tu es beau car tu as été sélectionné parmi les gens beaux contre les gens laids, c’est que tu as aboli la règle de la sélection, et donc tu n’as plus la crainte de rebasculer parmi les gens laids. Le rapport de tri n’existe plus. Ce regard qui devient ouvert te permet de toucher le beau profondément. On est soulagé de ne plus être dans le jugement, dans le « e s t », dans la sentence et la finitude, mais dans la suite des tableaux de notre terre, dans le « e t » ; je peux me dire: « quoiqu’il arrive, je pourrai trouver une force pour échapper à cette peur de la vieillesse, de la misère... Il y a ce petit train avec un wagon et un autre wagon et un paysage et le bruit des bogies et dans ton portefeuille l’image d’une femme et ce n’est ni beau ni laid mais dans la nécessité d’une présence sans limite, d’une éternité. » A chaque instant je sens et j’expérimente mon éternité. Ainsi, en regardant ces films, on se dit : «quoiqu’il arrive si je sais ouvrir mon regard, j’arriverai à instaurer un rapport heureux à ce qui m’environne… Même si la scène se passe dans une petite chambre, si je regarde bien je sens une petite rue, au fond quelques arbres, puis une rivière qui serpente et finalement la mer, toujours au fond du cadre. »